災情Navi

Spectee Pro(スペクティ)

Spectee Proは、リアルタイムで集まるSNSやライブカメラなどの膨大な情報を、独自のAI特許技術と専門スタッフの目によって最適化し、より正確な情報をいち早く素早く配信します。

レスキューナウ

レスキューナウは24時間365日、有人監視で稼働し、経験と実績に基づいた独自取材による情報を収集するシステムです。災害情報、交通情報、気象情報など5分野28種類あります。

FASTALERT(JX通信社)

FASTALERT はSNSを中心とした複数の情報ソースから情報を検知し、AIを用いたビックデータ解析によってデマやフェイクを取り除いた、正しい情報を配信するシステムです。

リアルタイム災害情報サービス(セコムトラストシステムズ)

国内最高水準の安全性を確保する「セコム・セキュアデータセンター」には災害発生時、気象庁発表の警報や避難情報、通信社からのニュースなど、日々膨大な情報が収集されています。

迅速果断

(NESI)

錯綜する情報を時系列にして一元管理し、早期の情報共有と意思決定を支援するサービスです。わかりやすいツリー表示や、重要な連絡を見逃さないポップアップ画面での表示機能が備わっています。各所への情報交換も円滑に行えます。

basepage 災害情報共有

(KTS)

スマホで撮影した写真や現場情報を電子マップ上で共有できる危機管理システムです。収集された情報は時系列でデータベース化されます。一元化された情報は随時更新・追加され、迅速な判断や対応をサポートします。

Bousaiz

(TIS)

インターネットがあれば、スマートフォンなどで、どこでも対応と確認ができるクラウド型の危機管理システムです。収集した情報は一元管理し、時系列で表示されます。任意のグループを指定した配信や情報共有が可能です。

eST-aid

(エスト)

薬剤師会と共同開発され、医師会や歯科医師会、薬剤師会、自治体が災害時に使うために開発されました。安否や参集情報の収集や、医院や薬局の開閉情報を市民へ公開できます。緊急医療救護所や災害対策本部で使用します。

BCPortal

(インフォコム)

災害時の混乱で、必要な情報が集まらない、重要な指示が届かないといった問題を解決でき、危機管理対応や情報共有、コミュニケーションが円滑に行えるシステムです。初動対応から事業継続対応まで、様々な局面で活用できます。

ANPIC

(アバンセシステム)

地震や大雨などの災害発生時に、学生や社員の安否確認や、各拠点や事業所の被災状況の確認ができる危機管理システムです。災害に影響されにくい通信で情報収集し、迅速な状況把握を実現。管理者は一元管理された情報を元に迅速に対応できます。

安否情報確認システム

(SBS)

離れた場所に複数の拠点や工場を持つ企業など、様々な組織に対応できるシステムです。一斉配信・アンケート機能で効率よく状況確認できます。グルーピング、アンケート、テンプレートは任意の設定が可能。平常時にも活用できます。

Apica

(神田通信機)

緊急時に社員へ安否確認メールを自動送信し、回答結果を一覧表で共有できるシステムです。災害発生時でもメッセージの遅延が発生しないプッシュ通知での送信が可能。1人で3つのアドレスが登録でき、重複送信は発生しません。

オクレンジャー

(パスカル)

スマートフォンやパソコンを使って、迅速に安否確認や緊急連絡が行えるシステムです。専用アプリで直感的に簡単操作できメールの自動送信や情報の自動集計が可能です。平常時の連絡手段としても活用できます。

トヨクモ安否確認サービス

(トヨモク)

気象庁の災害警報と連動して、安否確認メールを自動配信します。回答は新しいものを自動集計。部署ごとの確認や全体把握に活用できます。災害情報を共有できる掲示板や、メンバーを指定できるグループメッセージ機能も備えています。

災害情報システムとは?

目的別に解説

企業向けの災害情報システムは、その目的から大きく「情報収集」「社内共有」「安否確認」に分かれます。それぞれどのようなシステムであるか、導入すべき企業とはどこか、解説します。

災害情報の収集・一元管理

SNSやライブカメラなどの膨大な情報を、24時間365日稼働するシステムで、リアルタイムで収集します。AIや人の目によってデマ情報を排除した、正確な情報を提供。災害発生時には、あらかじめ登録しておいた送付先にアラート通知を自動配信。パソコンやスマートフォンから送られてきた情報は自動で時系列にシステム内で一元化管理。

社内での情報共有

収集した情報は、限定した地域や、情報レベルに合わせた共有範囲を指定できます。エリアやグループごとに設定したメール配信も可能です。収集した回答や情報は、自動で時系列に登録され、瞬時に可視化できます。対応のすべてがシステム上で表示され、災害活動の全体共有が容易になります。

社員の安否確認

あらかじめ設定しておいた規模の災害が発生すると、自動で安否確認メールを配信します。一斉送信だけでなく、任意の従業員や個別に連絡することも可能です。未回答者には再送回数や間隔を設定して、自動で再送信できます。

国が提供する災害情報関連システムとは

国が提供する災害情報関連システムに、Lアラートがあります。地方公共団体やライフライン事業者などが提供する、災害関連情報などの公共情報を集約し、放送局やアプリ事業者などに一斉配信して、地域住民の早期避難や被害低減につなげるものです。

みんなは対策できている?

防災対策アンケート調査

- 【対象】:お勤め先で災害発生時に被害を最小限に抑えるためにBCP対策などを強めていきたいと考えていると回答した221名

- 【期間】:2023年3月22日実施(調査機関:Fastask)

- 【対象】:お勤め先で災害発生時に被害を最小限に抑えるためにBCP対策などを強めていきたいと考えていると回答した221名

- 【期間】:2023年3月22日実施(調査機関:Fastask)

この調査では、回答者の1/3が何らかの災害情報システムを導入していると答え、「導入を検討している」方をあわせると、半数近くが災害情報システムをBCP対策などで導入済み、または導入したいと考えているという結果となりました。

一方で、1/4は導入しているかどうか「わからない」と回答をしており、社内での浸透という観点で、課題を抱えている企業の存在も想定されるでしょう

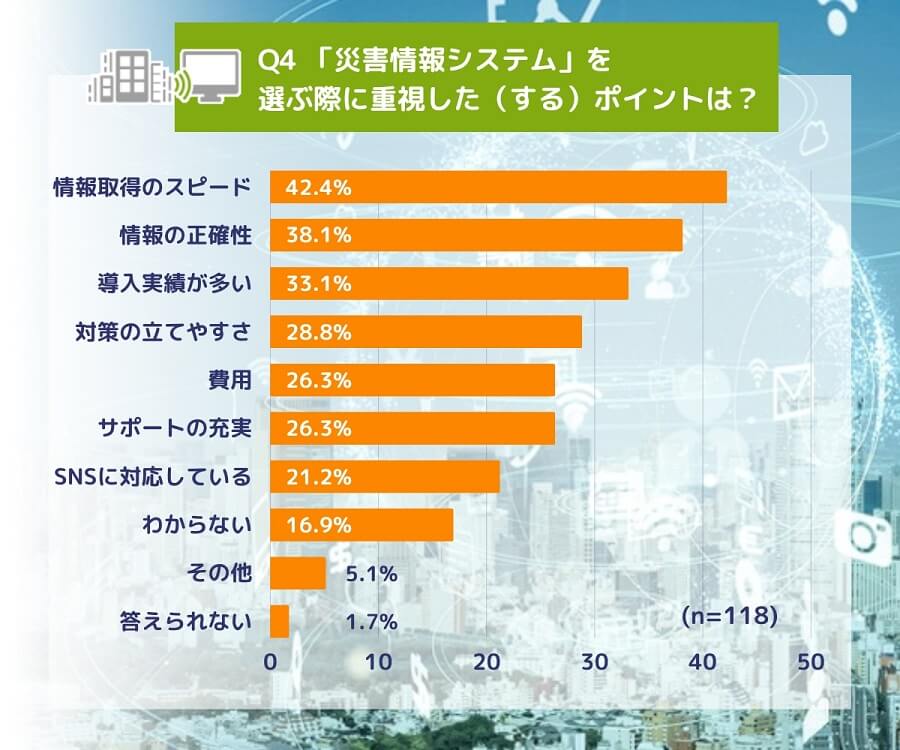

- 【対象】:Q2で「災害情報システムを導入している」or「導入を検討している」と回答した118名

- 【期間】:2023年3月22日実施(調査機関:Fastask)

複数回答が可能なこの調査では、7割の回答者が従業員の安全確保のために、「災害情報システム」を導入していると回答をしております。まずは従業員の命を第一に考えるという企業の姿勢が伺えます。

- 【対象】:Q2で「災害情報システムを導入している」or「導入を検討している」と回答した118名

- 【期間】:2023年3月22日実施(調査機関:Fastask)

いちばん回答を集めた選ぶ際のポイントは「情報の取得スピード」でした。ついで「情報の正確性」があり、災害時に情報が錯綜する中で、どれだけ早く正確な情報を得ることができるのか、そのことをユーザーは重要視していることがわかります。

災害情報システムの中では、ファクトチェックをするための体制を専門で構築しているものもあり、システムを選ぶ時には参考にしてみるといいでしょう。

各省庁のBCPガイドライン

とは

事業継続計画(BCP)は、業種などによって多岐にわたります。経済産業省や国土交通省、厚生労働省、金融庁とそれぞれガイドラインを出していますので、各省庁が掲げるガイドラインについて解説していきます。

経済産業省のガイドライン

経済産業省が策定するBCPのガイドラインは、BCPを含む業継続マネジメント(BCM)の必要性や有効性を提示することで、中小企業もみずからBCP策定のための取り組みを始めてほしいという目的もあります。こちらのページでは、経済産業省が提示するBCPガイドラインの目的や検討項目、実際の企業の事例などについてご紹介しています。

国土交通省のガイドライン

国土交通省が策定するBCPのガイドラインは、他国に比べて自然災害の多い日本において、公共インフラや社会活動の早期回復を目的としています。こちらのページでは、国土交通省が提示するBCPガイドラインの目的や検討項目、実際の企業の事例などについてご紹介しています。

厚生労働省のガイドライン

厚生労働省が策定するBCPのガイドラインは、医療や福祉、介護といった事業を止めることが許されない分野において、以下に事前の準備をし、災害時には素早く再開できるかを目的としています。こちらのページでは、厚生労働省が提示するBCPガイドラインの目的や検討項目、実際の企業の事例などについてご紹介しています。

金融庁のガイドライン

金融庁が策定するBCPのガイドラインでは、災害時に国民の金融資産や企業への融資などが停滞することで経済活動への影響が懸念されます。そのため、金融業務が停滞しないよう備える目的があります。こちらのページでは、金融庁が提示するBCPガイドラインの目的や検討項目、実際の企業の事例などについてご紹介しています。

これからの日本企業が取り組むべき

有事の事業継続計画(BCP)とは

大規模な自然災害に見舞われている昨今の日本では、企業が事業継続のために事業継続計画(BCP)の策定が推奨されています。そこで、事業継続計画(BCP)とはどのようなものか、作成の流れや今後の課題などについて解説します。

事業継続計画(BCP)という言葉は知っているものの、詳しくはわからないという方のために、こちらのページでは、BCPとはどのようなものなのか、BCPと似ている事業継続力強化計画との違いや事業継続力強化計画を作るメリットなどについて解説します。

経済産業省や厚生労働省では、災害やテロ、システム障害が発生した場合、発生から復旧までを各フェーズに分けています。企業が実際にBCPを策定するにあたって、これらのフェーズを理解しておくことが重要です。そこでこちらのページでは、各フェーズで重要なポイントなどについて解説します。

万が一の時のためにBCPマニュアルは必要です。それは、大企業だけなく中小企業にも言えます。そこで、これからBCPマニュアル開発に本腰を入れようと考えている企業のために、BCPマニュアル開発の流れやコツなどについてご紹介しています。

実際に事業継続計画(BCP)に取り組んでいる企業の事例を5つピックアップしてご紹介しています。BCP対策の一環として会社独自のシステムを開発・活用したり、他社のシステムを導入したりするなど各社それぞれの取り組みについてご紹介しています。

事業継続計画(BCP)の策定にあたり、「ノウハウを持った人員がいない」「BCP策定のための時間が取れない」といった課題を抱える企業もあります。そこで、BCP策定に関する課題と、その解決方法についてご紹介します。

製造業・工場

製造に使う機械や設備が壊れ、従業員が大きな負傷をしてしまうと製造がストップする恐れがあります。業務に必要なシステムの停止、運送ルートが断たれて材料が調達できないといったリスクもあります。

商社

拠点や取引先など広範囲にリスクが潜んでいます。離れた場所の状況確認ができず、業務停止となる危険があります。特定分野を扱っている場合、業界そのものに影響を及ぼしかねません。

不動産管理

管理している物件の倒壊や、火災、浸水などの2次災害のリスクがあります。離れた場所にある複数の物件を管理している場合、それぞれの被害状況の把握が難しいことがあるでしょう。

病院

医療機器や設備が壊れたり、医薬品などが不足したりすると、通常医療の継続すら難しくなることが考えられます。通信や交通手段が断たれると、救急患者への対応もできなくなります。

福祉施設

体力の少ない高齢者がいる施設では、ケガの危険、避難の大変さなど様々なリスクが考えられます。生活の場でもあるため、災害時でもサービス提供を継続できる対策や体制づくりが必須です。

金融(銀行・保険)

災害が発生しても銀行や保険会社としての機能が求められます。人員の確保やシステムダウンへの備え、災害時の対応マニュアルなど、事業を継続するための様々な対策が必要です。

オフィスワーク

多くの人がいて、家具やOA機器に囲まれている環境は、災害時にそれ自体が凶器となる可能性があります。家具の転倒防止や避難通路の確保、従業員の防災意識の向上などの対策が必要です。

地方自治体

災害時の拠点や、国との連携によって住民の安全を図るため、人員の確保と、正確な情報収集が重要です。災害に影響されない通信手段を確保し、素早く被害状況を把握できる体制が必要です。

IT業界(IT-BCP)

震災などによってITシステムに支障が生じると、IT化が進んだ現代社会ではさまざまな分野の事業にまで大きな影響を与えることになります。そうした事態に陥らないよう、また、速やかに復旧できるよう、事前に対策が必要となります。

学校(教育機関)

地震や津波などの天災に対し、教育機関は児童や生徒への被害を最小限にとどめなくてはなりません。また、施設を速やかに再開できるよう、文部科学省の「学校防災マニュアル」のガイドラインなどを参考にしたBCP対策も重要になってきます。

航空業界

国内各地や海外へのアクセス手段として、海に囲まれた日本では航空機が欠かせません。万一の災害や事故によってアクセスを途絶えさせないためにも、航空業界ではBCP対策をしっかりと講じ、復旧の道筋をしっかりと立てる必要があります。

鉄道

社会生活における大切なインフラの1つである電車は、その運行が滞った際にさまざまな業界の事業まで滞らせてしまいます。災害が発生した際でも被害を最小限にとどめ、速やかに運行を再開させるなどのBCP対策が重要になります。

地震が発生した場合の企業が受けるリスクとはどのようなものでしょうか?地震が発生すると、建物や機械、設備が壊れて使えなくなる恐れや、道路が寸断されると流通が混乱するなど予想できます。

台風が発生した場合、企業が受けるリスクとはどのようなものがあるでしょうか?台風が発生して風が強まると、危険物の飛来や落下でケガをする恐れがあります。海の近くでは高潮の脅威にも備えなければいけません。

水害に遭った場合、企業が受けるリスクとはどのようなものでしょうか?洪水が発生すると人や建物、車が飲み込まれ、オフィスが浸水すると機械や設備の破損や、重要データの喪失、システムダウンなども考えられます。

火災や爆発事故が発生した場合、企業が受けるリスクとはどのようなものでしょうか?火災では煙による被害が深刻です。重要データや機械、設備などが燃えてしまうと元に戻せません。

落雷や停電が発生した場合、企業が受けるリスクとはどのようなものでしょうか?落雷は外で仕事をしている場合、とても危険です。停電はシステムダウンを起こすなど、重大な影響を及ぼします。

事故やテロ、犯罪などに遭遇した場合、企業が受けるリスクとはどのようなものでしょうか?突発的な事故やテロを防ぐのは難しいことですが、それらの脅威を知ることで備えることはできます。

企業における災害対応の基本知識

災害大国日本において、災害はいつどこで起こるかわかりません。災害が発生した時には、企業はどのような災害対応を行えばよいのでしょうか。こちらでは事前に知っておきたい災害対応マニュアルの作成方法やリスクマネジメントなどについてご紹介します。

企業の災害対策マニュアル作成方法

地震や台風など、自然災害が多い日本の企業においては、災害対策マニュアルの作成はもはや必須と言えます。そこで、コチラのページでは、これから災害対策マニュアルを作成する方のために、作成方法や万が一の連絡手段、災害用の備蓄について解説します。

リスクマネジメントとしての災害対策

自然災害や人為的な災害も含め、災害は企業にとっては大きなリスクとなります。そんなリスクの高い災害に対し、リスクマネジメントの観点から災害対策をする場合のポイントについてまとめました。また、従業員への教育や備品についての必要事項についても解説しています。

災害時の備蓄品のガイドライン

災害時には公共交通機関がストップしてしまったり、主要幹線道路も通れなくなってしまったりする可能性があります。その場合は、従業員が帰宅困難者となり、会社に留まる必要があります。そんな時に役立つ備蓄品について、1人あたりに必要な備蓄品の量や管理方法などについて詳しく解説します。

企業の災害対策事例

災害時には迅速な情報収集や判断が求められます。企業によっては自治体と協定を結ぶほか、生活インフラを素早く復旧しなければならない責務を負っています。そんな企業がどのような市街対策をしているのか、どのようなシステムを採用しているのかなど、企業災害対策事例についてご紹介します。

企業の災害支援や地域貢献とは

毎年のように豪雨や豪雪、地震などの自然災害に見舞われる日本において、災害時でも事業を継続するために事業継続計画(BCP)や災害対策の策定が急務ですが、同時に企業ができる災害支援も大切です。こちらでは企業としてできる災害支援や地域貢献についてご紹介します。

企業の災害レジリエンスを高めるには

災害レジリエンスとは「災害が起きた場合でも、可及的速やかに復興できる力」のこと。2016年に発生した熊本地震で実際に被災した企業を対象として行われたアンケートやヒアリング調査に基づき、どのように災害レジリエンスを高めることができるのかをご紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

災害発生時のSNS分析

災害が発生した時、被害状況や安否確認などの情報を正しく把握することが必要。SNS分析を採用すると、災害が発生したエリアの被害情報はもちろん、避難場所や避難所の状況把握を行えるのがメリットです。しかし、誤った情報やデマが拡散される可能性もあるため、情報の真偽を見極めることが重要です。災害時のSNS分析のメリットや注意点などを説明していきます。

企業の防災担当者になった時に知っておきたいこと

企業の防災担当者になった際に、事業を継続的に続けることが出来るように、現状の把握や情報収集、仕組みの構築は必要不可欠です。企業の災害レジリエンスを高めるためにも知っておいた方がいい情報やサイトも紹介しているので、参考にしてください。

企業のサプライチェーンリスクを考える

企業が商品やサービスをお客様に届けるためにはサプライチェーンリスクについて考えておく必要があります。サプライチェーンにおいては自然災害や需要ショック、輸送インフラ不全などさまざまなリスクが考えられますが、あらかじめ対策を検討しておくことにより影響を抑えられるでしょう。こちらのページではサプライチェーンリスクにどのように対処したら良いのか、という点について解説しています。

今回のアンケートでは、半数近くの方が勤め先のBCP対策が対策されていると回答しているという結果となりました。

災害大国の日本でビジネスをする上で、リスクを軽減するための準備をある程度整えることができているということができるかもしれません

その一方で、1/4の会社の方は、対策をとることができていないと回答をしており、会社によってBCP対策の整備を整えることができていない現状が見て取れます。